THALAMYL

KEGERYL®

TINNI STICK

Propriétés physico-chimiques

Ce sont des liquides rarement visqueux (myrrhe) ou cristallisés à température ambiante (camphre). Elles sont volatiles, ce qui les oppose aux huiles grasses (huile de noisette, huile d'avocat, huile d'olive, etc...).

Cette volatilité leur confère leur caractère odorant et est à la base d'un de leur mode d'obtention à partir du végétal (l'entraînement à la vapeur d'eau).

Les Huiles Essentielles sont plus légères que l'eau et non miscibles, très peu solubles, pour la plupart insolubles dans l'eau.

Elles sont actives sur la lumière polarisée et ont un indice de réfraction très élevé.

Elles sont totalement solubles dans les huiles grasses, particulièrement solubles dans les alcools à titres élevés et les solvants organiques. Elles sont diversement colorées.

La biosynthèse des H.E

La biosynthèse des H.E. a comme départ la chlorophylle.

Dans la synthèse des H.E. il y a deux points importants :

Les essences végétales sont élaborées par les plantes aromatiques au sein de cellules secrétrices de trois types :

Ces cellules secrétrices sont en général présentes dans toutes les parties de la plante :

racines, tiges, feuilles, fleurs et fruits.

Si dans la plupart des cas, la composition des essences est à peu près identique dans chacune des parties de la plante, il se trouve des exceptions: ex.: l'essence d'oranger :

- l'essence des feuilles est riche en esters antispasmodiques :

L'essence citralée des zestes est calmante et l'essence des fleurs est riche en alcools neurotoniques.

Les différents modes d'extraction

L'expression :

s'adresse aux agrumes (citrons, oranges, mandarines, pamplemousse,...).

Elle consiste à briser mécaniquement les poches des zestes frais d'agrumes pour en recueillir les essences: la fraction volatile comprend les molécules aromatiques et l'autre non volatile: b carotènes, flavonoïdes, acides gras, tocophénols, vit. E (anti-oxydante qui protège la fraction volatile très oxydable)

La distillation :

entraînement des substances aromatiques grâce à la vapeur d'eau.

Le procédé est basé sur un principe physique qui veut que l'ébullition simultanée de deux substances insolubles l'une dans l'autre se produit à une température inférieure au point d'ébullition de la substance la plus volatile. La récolte de l'essence se faisant par décantation.

L'extraction au CO2 :

on fait passer dans le végétal un courant de CO2 qui par augmentation de la pression fait éclater les poches à essence et entraîne les substances aromatiques.

L'enfleurage :

consiste à mettre en contact (en général les fleurs) avec une masse graisseuse, l'H.E. étant soluble dans les graisses, ces dernières se saturent en essence.

La macération :

macération de fleurs dans l'huile végétale pendant plusieurs semaines.

Usages des Huiles Essentielles

Usage médical, culinaire, parfumerie, produits d'hygiène et de beauté, tabac et cigares, désinfections des locaux, objets, fabrication des colles et vernis.

Termes à retenir

ESSENCE = substance aromatique naturelle que la plante sécrète dans ses organes producteurs (fleurs, feuilles, tiges, racines, fruits)

H.E. = huile essentielle, c'est l'essence distillée ou exprimée

H.A.= hydrolat aromatique, c'est l'eau distillée (vapeur d'eau condensée) que l'on sépare de l'huile essentielle à la sortie de l'alambic.

L'H.A. contient des substances aromatiques hydrosolubles (inférieurs à 5 %, surtout les alcools et les phénols)

H.E.B.B.D = huile essentielle botaniquement et biochimiquement définie = huile essentielle chémotypée.

L'huile essentielle H.E.B.B.D. répond à trois critères fondamentaux:

Les composants organiques d'une plante ne sont pas immuables : ils dépendent de l'ensoleillement, de la nature du sol, ...

Ainsi deux plantes identiques peuvent sécréter des essences différentes ; pour différencier les huiles essentielles issues de la même plante, on utilise le terme de chimiotype ou chémotypes ou types chimiques.

L'absinthisme qui a sévi en France pendant de nombreuses années n'est dû qu'à une erreur de ce type :

en effet l'HE absinthe contient un composé appelé thujone qui est fortement neurotoxique.

Des plantes d'absinthes cultivées en différents endroits de France donnent des composés en thujone allant de 16 à 98% expliquant la neurotoxicité de centaines de préparations et pas d'autres .

Un autre exemple est le thym :

à Saint-Tropez il a l'odeur caractéristique du thym ; dans l'arrière pays, il se rapproche plus de l'odeur de la sariette, en Haute-Provence il a plus l'odeur de la menthe et en Haut Languedoc il a même le l'odeur de la marjolaine alors qu'en Espagne il peut avoir l'odeur de l'eucalyptus ou de la verveine.

Tout se passe comme s'il s'agissait de plantes différentes alors qu'il s'agit de la même plante et des mêmes feuilles.

La chromatographie est une technique d'analyse qui permet de différencier les différents chémotypes d'une même HE .

En fait les thyms de la même espèce synthétisent les mêmes composants mais dans des proportions différentes dépendant de la nature du sol, l'altitude, le rayonnement solaire...

Les réactions de biosynthèses utilisent des enzymes et surtout des métallos-enzymes dont l'activité variera grandement en fonction de l'apport du sol en minéraux et oligo-éléments et par ailleurs ces mêmes enzymes sont sensibles à la longueur d'onde du rayonnement lumineux (effet des IR en bord de mer et des UV en altitude).

La précision exigée sur les huiles essentielles oblige donc à écrire :

Ainsi la dénomination de Thymus Vulgaris Thymoliferum signifie que le thymol est le composant majeur de l'HE et lui impose ses propriétés physiologiques particulières et spécifiques.

Qualité des Huiles Essentielles La qualité des HE est importante :

une HE de qualité doit avoir les caractéristiques suivantes:

Mode d'action des Huiles Essentielles

Le mode d'action des composants volatils des HE se manifeste :

Ainsi on détermine:

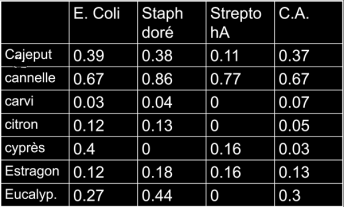

L’aromatogramme L'aromatogramme est une technique d'exploration, de mesure de l'activité antibiotique, bactéricide et antiseptique des huiles essentielles. Cela permet d'individualiser donc d'affiner le traitement des maladies infectieuses.

Comparaison Huiles Essentielles/Antibiotiques

Indices aromatiques des Huiles Essentielles

Principes actifs et propriétés générales Principes actifs des Huiles Essentielles :

Alcools et Phénols :

Toniques et défatigants

Anti-infectieux puissants : bactéricides, viricides, fongicides

Immunomodulants (globuline en déficit, globuline en excès)

Exemple : H.E. origan, thym, sarriette... OBSERVATIONS H.E. à phénols doivent être utilisées temporairement Hépatotoxique à haute dose Dermocaustique, à n'utiliser que diluée ( 1 %) sur une H.V. pour la voie cutanée

Ne pas utiliser d'H.E. à phénols chez des enfants en dessous de 14 ans - Carvacrol plus toxique que le thymol - Australol: spécifique des Eucalyptus (jamais composé majoritaire)

Phénols et méthyl-éthers :

Antispasmodique neurotrope et myotrope, antalgique avec un effet de recharge et de tonification Esters (apaisant)

Propriétés anti-inflammatoires

Propriétés anti-allergiques

Exemple : principe actif de l’estragon H.E. de basilic : sécrétions digestives (salivaires, gastriques, intestinales) H.E. d’estragon en interne ou externe (colopathies en usage interne, dysménorrhées en usage externe) (Mal du transport, antispasmodiques T.S. sirop à 0,5%) H.E. d’anis: spasmolytique au niveau cardio-respiratoire et digestif!!! surdosage effet stupéfiant H.E. de clous de girofle: - anesthésique localspasmolytique digestifcontient un mono-phénol anti-infectieux H.E. de laurier: spasmolytique digestif, antalgique et anesthésique local (carie, et gingivites)

Ether-oxydes

Toniques et stimulants Antalgiques à usage externe Antiparasitaires ++ Stimulant des glandes exocrines surtout digestives

Exemple : H.E. antalgique à usage externe H.E. sassafras H.E. muscade antiparasitaire = usage externe Le safrole du sassafras du Brésil actif contre la gale et les poux.

Acides et Esters

Spasmolytiques à trois niveaux :

Propriétés anti-inflammatoires: association avec H.E. anti-infectieux et mucolytiquesL’effet anti-spasmodique et anti-inflammatoire permet le passage plus aisé des H.E. antiseptiques et mucolytiques.

Exemple : H.E. lavande, camomille, menthe

Oxydes

Stimulation des glandes exocrines Muqueuses respiratoires et digestives +++ Produits expectorants

Exemple : H.E. eucalyptus, hysope : Assèchement des voies respiratoires avec l’eucalyptol. Risque de crise d’asthme même en percutané. Les propriétés des oxydes sont spécifiques selon leur formule biochimique propre.

Cétones

Pouvoir régénérant et cicatrisant du tissu cutané Propriétés anti-hématome en percutané (Ex.: H.E. helichryse) Neurotoxicité 1. A faible dose : stimulant du système nerveux - A dose plus élevée : apaisante voire stupéfiante 2. Effet cumulatif même pour des petites doses sur de longues périodes neurotoxique

OBSERVATIONS cétones neurotoxiques à haute dose Thuyones: abortives Pinocamphone et isopinocamphone: épileptisantes Inversion des effets très rapide selon la dose

Exemple : H.E. de sauge, de cyprès, de thuya, de romarin, de cèdre, de menthe, de lavande.

Lactones

Mucolytiques et puissants expectorants Anthelminthiques Principes amers = hépatostimulants H.E.: aunée et H.E. absinthe Neurotoxique comme les cétones à un degré moindre. OBSERVATIONS Composants à l'état de traces dans les H.E., mais très actifs.

Aldéhydes

Aldéhydes terpéniques anti-inflammatoires (inflammation locale et primaire) calmants du système nerveux antiseptique aérien H.E.: verveine citronnée (lippia citriodora), mélisse officinale (senteurs citronnées désacoutument du tabac et donc limitent les effets du syndrome de privation de la nitotine en particulier l’état de tension qui en résulte). Anti infectieux très puissants et fiables mais irritants pour la peau et les muqueuses

Exemple : H.E cannelle

Terpènes

Molécules les plus banales et les plus répandues dans les H.E. Propriétés toniques et stimulantes Action en douceur dans le temps (cinéol de l’eucalyptus) Pinènes des H.E. du pin sylvestre Sur les glandes digestives Limonènes du citron et du gingembre Sur le rein Terpènes de l’H.E. du genévrier Insuffisance rénale Néphrite Lymphotoniques et décongestionnants veineux = Cyprès

Effets hormon-like = H.E. Pinus sylvestris relance la cortico-surrénale Effets phéromone chez les insectes Propriétés antiallergiques et antihistaminiques =Chamazulène de la camomille, H.E. tanaisie, H.E. Millefeuille Propriétés antalgiques = Paracymène en percutané H.E. thym, H.E. sariette, H.E. origan Effet secondaire = irritation en percutané

Coumarines

Faibles concentrations dans les H.E. car elles passent en queue de distillation

Action sur le S.N. central = puissants sédatifs et calmants du Système Nerveux Central par diminution de l’excitabilité réflexe

Exemple : H.E.: lavande Anticoagulantes à un faible degré antagoniste de la vit K action vitaminique P au niveau des capillaires H.E. des citrus (citrons, bergamottes, oranges) Attention elles sont photosensibilisantes Classement Pouvoir Anti Infectieux des Huiles Essentielles

Si l'on souhaite établir une hiérarchie du pouvoir anti-infectieux des constituants des HE, on découvre: thymol: 20x alcools: géraniol:7x, linalol:5x aldéhydes: 5x cétones terpéniques: 3x

Certaines HE sont particulièrement actives sur les micro-organismes: ce sont les HE majeures: Cannelle, Eucalyptus, Thym, Sariette, Lavande, Origan, Girofle, Pin, Cajeput. D'autres sont moins actives et sont classées en tant que HE Médium, les autres appartiennent soit à la catégorie des HE de terrain soit ont peu d'intérêt.

Une autre classement des Huiles Essentielles est de se baser sur leur tropisme, c'est-à-dire la propension de l'HE à être particulièrement active dans une sphère particulière :

tropisme respiratoire: Eucalyptus, Niaouli, Origan, Pin, serpolet,... tropisme urinaire: buchu, lavande, thym, sarriette, tea tree, juniperus, santal,... tropisme génital: lavande, sauge, menthe, romarin,... tropisme cutané: thym, lavande, sarriette, niaouli, géranium,... tropisme digestif: anis vert, badiane, carvi, coriandre, fenouil, menthe, verveine,... tropisme neuro-végétatif: lavande, mélisse

Toxicité des Huiles Essentielles

Les principales toxicités et effets indésirables des composants aromatiques sont dues à certaines de leurs propriétés:

vésicante et nécrosante; allergisantes; photosensibilisantes; neurotoxiques; néphrotoxiques; hépatotoxiques; carcinogéniques.

On connaît assez mal la toxicité lors de prise chronique d'HE pour des traitements de terrains par exemple, raison pour laquelle on ne peut vous recommander que d'administrer des cures espacées de fenêtres thérapeutiques.

Par contre, la toxicité aigüe des HE est mieux connue.

Ainsi, l'administration de 2 gr de menthol (extrait d'HE Menthe) est mortel. 10ml d'Eucalyptol peut également entrainer la mort.

Il faut garder en mémoire les principales toxicités des HE:

HE Menthe/menthol: spasme de la glotte avec asphyxie réflexe; cis-anéthol: convulsions; HE à thuyone:Tanaisie, Thuya, Absinthe: sont toutes psychoanaleptiques entraînant à des doses variables des troubles nerveux, épilepsie, tétanie, troubles psychiques et sensoriels. HE sabine: hémorragies gastro-intestinales et utérines. HE Genévrier: hématuries. HE Rue: abortif et emménagogue

Please sign in first.

Se connecter